特許制度について

特許制度は、発明を原則として出願の日から20年の間独占して実施させ、その代わりに発明を一般に公開する制度です。特許権を取得することによって参入障壁を築き、価格競争から脱する手段として活用することができます。

発明は、既存の技術を一捻り「創意工夫」することでも十分に成立します

発明について

「発明」は、一言でいうと技術的な「アイデア」という言葉が一番なじみ易いかもしれません。

ちなみに、特許法では発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義しています。

したがって、金融保険制度や課税方式などの人為的な取り決め、計算方法や暗号方式、永久機関や職人技などは発明とは認められません。しかし、難しく考えるとアイデアはでてきません。まずは何かを発見することからはじめてはいかがでしょうか。発見からその発展系として一捻り「創意工夫」がでてくるでしょう。

特許権を取るためには

特許権を取得するには、「発明」を特許庁へ特許出願することが必要です。

いかに優れた「発明」であっても、特許出願しなければ特許権を取ることができません。

法令で定められた所定の書類を特許庁へ提出します。

「発明」を特許庁へ特許出願した後、特許庁において審査が行われます。

審査のハードルをクリアした「発明」に対して特許権が与えられます。

特に必要なハードルには、世間に知られていないこと「新規性」、すでに存在する技術から容易に考えだせないこと「進歩性」があります。

特許権を取得するために必要な手続き

1願書

発明者や出願人を記載します。出願人は将来の特許権者になります。

2明細書

発明の最良の形態や発明によって得られる効果などを記載します。発明の内容を理解することができるように発明の具体例を文章で説明します。

3図面

発明の具体例を図によって表します。斜視図や断面図などです。

4要約書

発明のポイントを簡潔にまとめたものです。

5特許請求の範囲

発明の内容を技術思想という形に変えて文章で表現します。特許権として保護を要求する範囲を特定します。最も有効な特許を取得するには、特許出願書類の作成に精通した弁理士に任せる必要があるでしょう。なぜならば、せっかく特許を取得したとしても、その特許に基づく権利行使ができない場合があるからです。

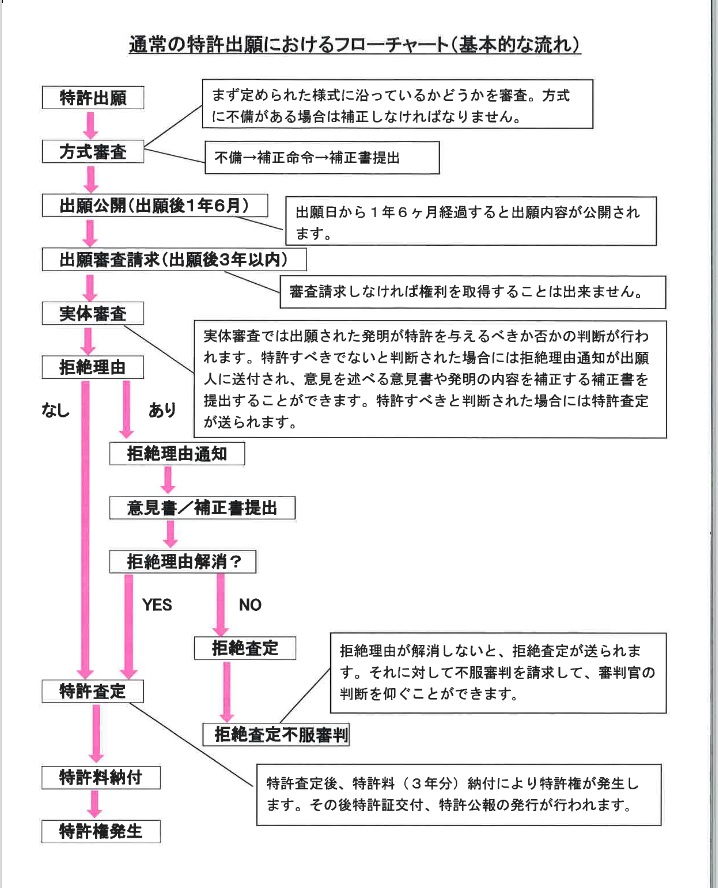

特許出願から特許権発生までの流れ

特許権を取得した後は?

特許権を取得した後は、その特許権にかかる発明を独占して実施することができます。

特許権が侵害された場合、差止請求や損害賠償請求などで対向します。

特許は取得すればそれで終わりではありません。侵害行為には裁判所へ訴えを提起する必要があり、特許出願から権利化までのみならず、権利化後の有効活用を含めてトータルにサポートされる必要があります。

実用新案について

実用新案制度は、登録された考案を出願の日から10年の間独占して実施させ、その代わりに考案を一般に公開する制度です。

「アイデア」に対して与えられる権利である点や新規性・進歩性が要求される点において特許制度を同様です。

実用新案制度は、おもにライフサイクルの短い製品を保護するために利用され、出願から4ヶ月程度で実用新案権が設定登録されます。

特許出願か実用新案登録出願かはそれらの違いを十分に考慮した上で、判断する必要があります。

実用新案を取得するために必要な手続き

1保護対象

実用新案の保護対象である「考案」は、「物品の形状・構造・組み合わせ」であることが必要です。

したがって、方法の考案や物質の考案、コンピュータアプリケーションの考察は実用新案の対象とはなりません。

特許の保護対象には、方法や物質、コンピュータアプリケーションも含まれます。 実用新案も特許と同様に「アイデア」が保護対象となり、「考案」を特許庁へ実用新案登録出願することが必要です。

2権利の存続期間

特許は出願日から20年ですが、実用新案は出願日から10年です。

3審査の有無

実用新案は、出願がされると方式的な審査が行われますが、実体的な審査(新規性や進歩性など)は行われず、形式 をクリアすれば実用新案権が付与されます。実体的な審査が行われない分、特許と比較して権利が早期に付与されます。

4費用

特許よりも割安です。特に出願審査請求にかかる費用がない分、特許庁に支払う特許印紙代はかなり安くなります。

5権利行使手続き

実用新案は、実体的な審査を行わずに権利が付与されることから、中には新規性や進歩性などがない「考案」に権利 が設定される場合があります。

そのまま権利行使を許すと第三者が多大な迷惑を蒙ることもありますので、権利行使

をする前に、実用新案技術評価書を提示して警告しなければなりません。

実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性について特許庁が発行する書類です。 5万円程度の手数料とともに技術評価書の作成を特許庁に請求します。

これに対し、特許権は、実体的な審査をクリアした「発明」のみに付与されることから、原則として直ちに権利行使をすることができます。

また、存続期間も長く、長期間にわたって市場の独占を望むのであれば、特許権を取得する必要があるでしょう。